Иомдина Е.Н., Тарутта Е.П. Современный взгляд на проблему миопии: от теории к практике.

Иомдина Е.Н., Тарутта Е.П. (МНИИ ГБ им. Гельмгольца, г. Москва, Россия).

Доклад на конференции Рефракция-2014, г. Самара, Россия.

Информационный партнер портал Орган зрения www.organum-visus.com

Кликни на слайд, увеличь изображение, запусти слайд-шоу!

__________________________________________________________________

Материал подготовил:

Голубев Сергей Юрьевич

Тезисы доклада:

Близорукость - наиболее частый дефект зрения.

- По состоянию на 2012 г. около 30% жителей Земли близорукие

- Частота миопии в развитых странах мира в последние десятилетия выросла до 19-42%

- Близорукостью страдает каждый 3-4 взрослый житель России, стран Европы, США, где за последние 30 лет частота миопии увеличилась в 1,7 раза (с 25% до 42%)

- Частота близорукости в младших классах школы составляет 6-8%, а к окончанию школы, к 17 годам, не менее 25-30%

- В гимназиях и лицеях этот показатель достигает 50%

Эпидемия миопии?

- S.Jung et al (2012): обследовано 23616 19-летних студентов университета Сеула (Южная Корея): у 96% миопия, из них у 21.6% высокая (выше -6,0 D)

- J.Sun et al (2012): обследовано 5083 студента университета Шанхая (КНР): у 95.5% миопия (ср. сфэ = 4.1 D), из них у 19.5% высокая (выше -6,0 D)

- В Сингапуре: к 6 годам у 11%, а к 15-19 годам у 73,8% детей миопия (T.Lquek et al, 2004; J.Lyer et al, 2012)

- В России: к 17 годам у 34% школьников миопия (Л.А.Катаргина, 2014)

Патогенез миопии: сложное взаимодействие интраокулярных и системных факторов, генетической детерминированности и влияния окружающей среды.

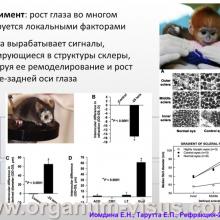

Эксперимент: рост глаза во многом регулируется локальными факторами.

Сетчатка вырабатывает сигналы, транслирующиеся в структуры склеры, индуцируя ее ремоделирование и рост передне-задней оси глаза.

Макулоцентрическое или ретиноцентрическое зрение ?

Периферическая рефракция как регулятор роста глаза и рефрактогенеза. Депривация половины сетчатки у детенышей макак привела к росту ПЗО (к миопии) в соответствующей половине глазного яблока E. Smith III et al., 2009.

Периферическая рефракция и рефрактогенез.

Относительная периферическая гиперметропия ассоциируется с миопией, однако причинная связь и возможности прогнозирования не установлены (H.Radhakrishnan et al., 2013; T.Lee, P.Cho, 2013 и др.)

При прогрессирующей миопии: назальный Hm дефокус в + 1,0 дптр

При непрогрессирующей миопии: назальный M дефокус в - 0,1 дптр

(M.Faria-Ribeiro et al., 2013)

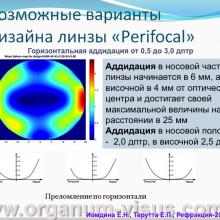

Трансфокальная оптическая очковая линза Perifocal

Линзы Perifocal, в отличие от традиционных, учитывают особенности периферической рефракции.

Аддидация в носовой части линзы начинается в 6 мм, а в височной в 4 мм от оптического центра и достигает своей максимальной величины на расстоянии в 25 мм.

Аддидация в носовой половине - 2,0 дптр, в височной 2,5 дптр.

Патогенез миопии: ретинальный дефокус и аккомодация – принцип обратной связи.

Новые методы диагностики и коррекции нарушений аккомодации при миопии.

- Новые объективные показатели состояния аккомодации: аккомодационный ответ, устойчивость аккомодации, тонус покоя аккомодации, привычный тонус аккомодации, флуктуации аккомодации и др.

- Более высокие значения привычного тонуса аккомодации и тонуса покоя аккомодации ассоциируются с более высоким темпом прогрессирования миопии

- Наиболее эффективный комплекс функционального и медикаментозного лечения расстройств аккомодации: Визотроник в сочетании с МАКДЭЛ-09, магнитофорезом тауфона 4% и инстилляциями ирифрина 2,5% - обеспечивает снижение темпа прогрессирования миопии в 2,8 раза.

Основная стратегия научных исследований - выявление белков, связанных с миопическим поражением.

Зарубежные исследования миопии на экспериментальных моделях (цыплятах, землеройках, мышах, морских свинках и пр.): изменение экспрессии различных белковых факторов роста (TGF-, VIP и др.), активности белков-металлопротеиназ (MMP2, MMP9) и их ингибиторов (TIMP2, TIMP9), содержания трансмембранных белков (Irp2), лумикана, а также miRNA(miR-182, 29b и др.) в тканях глаза, в том числе в экстрацеллюлярном матриксе склеры.

Нарушение структурных, биохимических и биомеханических свойств склеры – ведущий фактор патогенеза прогрессирующей миопии (Э.С.Аветисов, 1999).

Сравнительное исследование теноновой капсулы глаз детей и подростков с миопией и гиперметропией: различная активность фактора пигментного эпителия сетчатки (PEDF) - одного из медиаторов, передающего сигнал от сетчатки к структурам склеральной ткани (Е.Н.Иомдина и соавт., 2008).

Причины нарушения ограниченного протеолиза PEDF при прогрессирующей близорукости:

- мутации в гене самого фактора, вызывающие изменение пространственной структуры PEDF и приводящие к тому, что связь 382Leu-383Thr становится недоступной для протеолитической деградации ?

- нарушение активности протеолитических ферментов в тканях глаза?

Эти вопросы требуют дальнейших углубленных исследований.

Слезная жидкость - единственный неинвазивно доступный объект исследования, который отражает локальные метаболические процессы, протекающие в структурах глаза.

Определяли содержание в СЖ общего белка (TPC) методом SDS-электрофореза в полиакриламидном геле и окрашивали раствором Кумасси, а также содержание мажорных белков СЖ - лактоферрина (Ltf) и лизоцима (Lys) методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием двух различных первичных антител («сэндвич-метод»).

Лактоферрин обладает, среди других функций, антиоксидантным и металлохелатным действием (Е.Н.Иомдина и соавт., 2012, 2013).

Содержание основных белков (лактоферрина и лизоцима), а также общего белка (мг/мл) в СЖ детей и подростков с эмметропией (контрольная группа) и прогрессирующей миопией высокой степени.

При прогрессирующей миопии:

- снижение уровня общего белка

- постоянство доли лизоцима

- повышение доли лактоферрина.

Повышение доли лактоферрина (как по отношению к общему содержанию белка в СЖ, так и по отношению к уровню лизоцима) – компенсаторная реакция на снижение при прогрессирующей миопии антиоксидантных резервов сред и тканей глаза ?

Соотношение «лактоферрин-общий белок» – маркер прогрессирования миопии.

Снижение общего содержания белка в СЖ коррелирует с достоверным уменьшением содержания в склере основного белка – коллагена и снижением уровня его поперечной связанности.

Нарушение структуры и опорной функции склеры, прижизненная оценка:

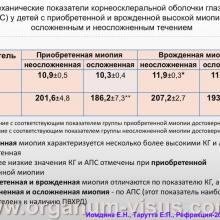

- определение величины корнеального гистерезиса (КГ), отражающего биомеханические свойства не только роговицы, но и всей корнеосклеральной оболочки (Ocular Response Analyzer, Reichert, США).

- определение акустической плотности склеры (многофункциональный ультразвуковой прибор Voluson 730 Pro (Kretztechnik, Германия).

Анализатор глазного ответа.

Ocular Response Analyzer (ORA) – прибор для определения биомеханических показателей корнеосклеральной оболочки глаза и ВГД:

- Роговично-компенсированное ВГД (ВГДрк)

- ВГД по Гольдману (ВГДГ)

- Корнеальный гистерезис (КГ)

- Фактор резистентности роговицы (ФРР)

- Центральная толщина роговицы (ЦТР).

Общие биомеханические нарушения у подростков с приобретенной и врожденной миопией.

«Cтатические деформации» - нарушение осанки и искривление позвоночника (сколиоз, кифоз и пр.), плоскостопие, а также «динамические деформации» -гипермобильность суставов и другие проявления дисплазии соединительной ткани отмечены:

- при эмметропии и гиперметропии слабой степени – в 33,3%

- при миопии слабой степени – в 76,9%

- при миопии средней степени - в 88,2%

- при приобретенной миопии высокой степени - в 89,2%

- при врожденной миопии высокой степени - в 91,7%.

Общие биомеханические нарушения у подростков с приобретенной и врожденной миопией.

- При осложненном характере течения миопии, как приобретенной, так и врожденной, частота признаков нарушения функций опорно-двигательного аппарата (77,8% и 88,3% соответственно) не была выше, чем при неосложненном

- Как при приобретенной, так и при врожденной миопии чаще всего встречались деформации позвоночника (45%) и стопы (плоскостопие) (42%), реже – различные признаки гипермобильности суставов (32%)

- В более, чем половине случаев отмечены различные сочетания этих нарушений.

Обменные процессы СТ находятся под прямым и многообразным влиянием гормональных факторов: глюкокортикоидов и стероидных гормонов (кортизола, тестостерона, эстрадиола), которые регулируют синтез и катаболизм коллагена, обладая анаболическим (андрогены) и катаболическим (кортизол и его производные) влиянием на обмен веществ.

Дисбаланс половых гормонов:

- Уровень тестостерона у мальчиков с прогрессирующей миопией - Т = 4,4±0,5 нг/мл

- У мальчиков того же возраста без миопии - Т = 6,1±0, 5 нг/мл (p<0.02)

- Уровень эстрадиола у девочек с прогрессирующей миопией - Э = 135,2±21,8 пг/мл

- У девочек того же возраста без миопии - Э = 76,5±20,1 пг/мл (p<0.05).

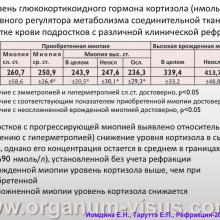

Уровень глюкокортикоидного гормона кортизола (нмоль/л) – активного регулятора метаболизма соединительной ткани – в сыворотке крови подростков с различной клинической рефракцией:

- у подростков с прогрессирующей миопией выявлено относительное (по сравнению с гиперметропией) снижение уровня кортизола в сыворотке крови, однако его концентрация остается в среднем в границах нормы (138-690 нмоль/л), установленной без учета рефракции

- при врожденной миопии уровень кортизола выше, чем при приобретенной

- при осложненной миопии уровень кортизола снижается.

Мало изученным фактором, возможно, связанным с развитием общих и местных нарушений системы соединительной ткани у детей и подростков с прогрессирующей близорукостью являются особенности их вегетативного статуса, поскольку вегетативная нервная система (ВНС) играет существенную роль в процессах адаптации организма, в том числе в развитии и функциональном состоянии СТ.

Индекс Кердо - показатель баланса вегетативной нервной системы, связанный с состоянием сердечно-сосудистой системы.

По показателям, характеризующим работу сердца, циркуляцию крови и транспорт кислорода, можно судить о балансе ВНС.

KI= (1-D/P)x100%, где D- диастолическое давление, P- частота сердечных сокращений.

- Нормотония: KI = ±10%

- Симпатикотония: KI >+10%

- Парасимпатикотония KI < -10%.

KI изменяется при дисплазии соединительной ткани.

Значения индекса Кердо (%) у подростков с различной клинической рефракцией:

- у подростков с миопией средней и высокой степени KI выше, чем при гиперметропии, эмметропии и слабой миопии

- при высокой осложненной приобретенной миопии отмечен сдвиг в сторону парасимпатикотонии

- в целом, чем выше степень миопии, тем более выражен вегетативный дисбаланс, а при наличии ПВХРД этот сдвиг наиболее значителен.

Баланс ВНС (по индексу Кердо) у подростков с миопией средней и высокой степени:

- по мере прогрессирования миопии увеличивается частота парасимпатикотонии (ваготонии)

- при осложненном течении миопии ваготония встречается в 2 раза чаще, чем при неосложненном

- наибольшая доля детей с ваготонией (57%) выявлена при осложненной приобретенной высокой миопии, при врожденной осложненной миопии доля таких пациентов - лишь 7,1%.

Относительное увеличение KI, наблюдаемое в динамике, может рассматриваться как фактор риска неблагоприятного течения миопии и развития миопических осложнений на глазном дне.

Поскольку нарушения свойств склеры тесно согласуются с общей дисплазией СТ, которые, в свою очередь, являются проявлениям общего нарушения состояния здоровья ребенка и, в частности, нарушения состояния его опорно-двигательного аппарата, дисбаланс ВНС наряду с другими симптомами, может рассматриваться в качестве системного критерия ослабления опорной функции склеры.

KI, доступный для определения в рамках обычного осмотра у офтальмолога, целесообразно использовать в качестве дополнительного критерия для контроля течения миопии, выбора индивидуальной тактики лечения, в том числе для определения показаний к склероукрепляющему лечению и оценки его эффективности.

Механизм развития миопии: аккомодационно-оптические нарушения, изменение активности определенных факторов роста, обмена белков как на локальном, так и системном уровне, дисрегуляция гормональных и нейровегетативных процессов.

Диагностика.

Дополнительные диагностические критерии для контроля течения миопии, выбора индивидуальной тактики лечения и оценки его эффективности:

- тонус покоя аккомодации,

- привычный тонус аккомодации,

- относительная периферическая рефракция,

- корнеальный гистерезис,

- акустическая плотность склеры,

- индекс Кердо,

- определение гипермобильности суставов,

- уровень сывороточного кортизола,

- содержание общего белка и лактоферрина в слезной жидкости.

Лечение:

- средства оптической коррекции для компенсации периферического гиперметропического дефокуса

- местные медикаментозные и функциональные воздействия на аккомодационный аппарат глаза

- системные средства регуляции соединительнотканных нарушений, гормональных сдвигов и дисбаланса ВНС

- склероукрепляющие воздействия (кросслинкинг склерального коллагена).

_____________

Материал для публикации на портале Орган зрения www.organum-visus.com и специально для www.eye-portal.ru любезно предоставила Иомдина Елена Наумовна.

Примечание.

Внимание! Данная информация предназначена исключительно для ознакомления.

Любое применение опубликованного материала возможно только после консультации со специалистом.

Разрешается некоммерческое цитирование материалов данного раздела при условии полного указания источника заимствования: имени автора и WEB-адреcа данного раздела www.organum-visus.com, www.eye-portal.ru, www.sabar.eye-portal.ru

Дизайн слайдов подготовил Голубев Сергей Юрьевич.